Die St. Josefkirche ist eine junge Kirche in alter Tradition. Außer der Josefkirche gibt es in Belm noch die wesentlich ältere Dionysiuskirche, die bereits 1150 erwähnt wurde. Warum wurde sie trotzdem gebaut? In der Zeit von 1939 bis 1964 stieg die Einwohnerzahl in den damals noch selbstständigen Gemeinden Belm und Powe auf das Doppelte bzw. Dreifache an. Die kleine Pfarrkirche St. Dionysius fasste die vielen Kirchenbesucher nicht mehr, obwohl der Bischof von Osnabrück vier Messen am Sonntag angeordnet hatte. Der Kirchenvorstand befasste sich deshalb bereits am 5. Februar 1959 mit der Beschaffung eines geeigneten Grundstücks für einen Kirchenneubau in Powe. Am 28. März 1965 konnte der Grundstein gelegt werden, am 17. Dezember 1966 erfolgte die Weihe der Kirche durch den Bischof von Osnabrück.

Der Neubau der Kirche fiel somit in die Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils. Es sollte deshalb nicht nur ein modernes Kirchgebäude entstehen, welche der Bauweise seiner Zeit entsprach, sondern es sollte auch das neue Liturgieverständnis berücksichtigt werden. So entstand ein fünfeckiger Kirchenraum als „Das Zelt Gottes unter den Menschen“.

Auf den folgenden Seiten haben Sie die Möglichkeit, unsere Josefkirche ein wenig kennenzulernen:

Bis 1968 bestand die heutige politische Gemeinde Belm noch aus zwei selbständigen Gemeinden Belm und Powe, die jedoch bereits dicht beieinander lagen. Damit stand die gemeinsame Pfarrkirche im Ortskern von Belm am Tie. Ihr Bau in der jetzigen Form wird auf 1230 festgelegt. Damit war sie zweifellos erhaltenswürdig, aber sie wurde zu klein. In beiden Gemeinden wuchs die Bevölkerung zwischen 1939 und 1964 rasch, d. h. sie verdoppelte sich in Powe und verdreifachte sich in Belm. Ende 1964 hatten beide Gemeinden etwa 2.000 Einwohner. Hinzu kam 1963 die Verpflichtung für die beiden Gemeinden 368 Wohnungen für Angehörige der Rheinarmee zu bauen. Dies führte zur Bildung eines Zweckverbandes zur Bewältigung dieser gemeinsamen Aufgabe. In der Folgezeit schlossen sich die beiden Gemeinden Belm und Powe freiwillig unter dem Namen Belm zusammen.

Auch für die Kirchengemeinde stellten sich bei dieser Bevölkerungsentwicklung neue Aufgaben. Die Pfarrkirche war selbst bei vier Gottesdiensten sonntags schnell zu klein. Einerseits nahm die Zahl der Gemeindemitglieder rasch zu, andererseits wurde auch der sonntägliche Gottesdienstbesuch noch sehr viel ernster genommen als heute. Damit wollten die Poweraner eine eigene Kirche und gründeten am 15. November 1959 einen „Kirchenbauverein“.

Mitglieder des Kirchenbauvereins gingen nun monatlich in die einzelnen Haushalte und baten um Spenden. Meist zahlten die Aufgesuchten je nach eigenem Vermögen stets den gleichen Betrag. Als genug Geld für den Baubeginn zusammen war, wurde damit 1965 begonnen. Die Sammlungen wurden auch nach der Baufertigstellung noch über Jahre fortgesetzt zur Darlehenstilgung und zur Finanzierung des Pfarrhauses und des Kindergartens aber auch Renovierungen kirchlicher Gebäude. Die Auflösung des Vereins erfolgte erst im Oktober 1983.

Der Innenraum der Kirche bietete für 500 Gläubige Platz. Durch die fünfeckige Ausgestaltung und das in fünf Feldern nach oben ausgeprägte Dach, welches mit Fichtenholz ausgeschlagen ist, wird der Gedanke des Zeltes unterstützt. Die Bänke sind auf den Altar ausgerichtet, so wird die vor dem zweiten Vatikanischen Konzil vorhandene Trennung zwischen dem den Gottesdienst abhaltenden Priester und der Gemeinde aufgehoben. Eine Kommunionbank fehlt in der Kirche, da auch diese optisch als Schranke gesehen werden.

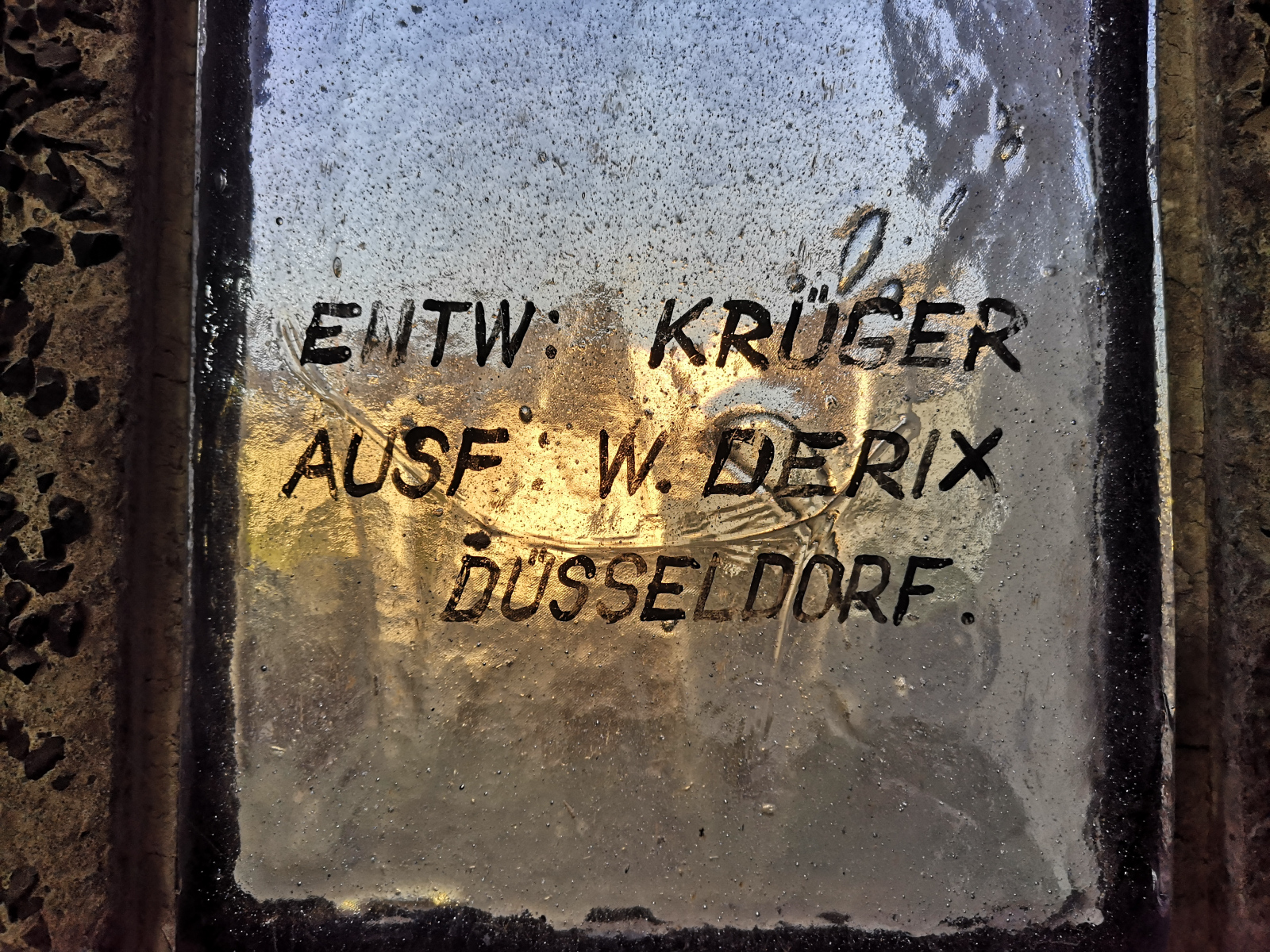

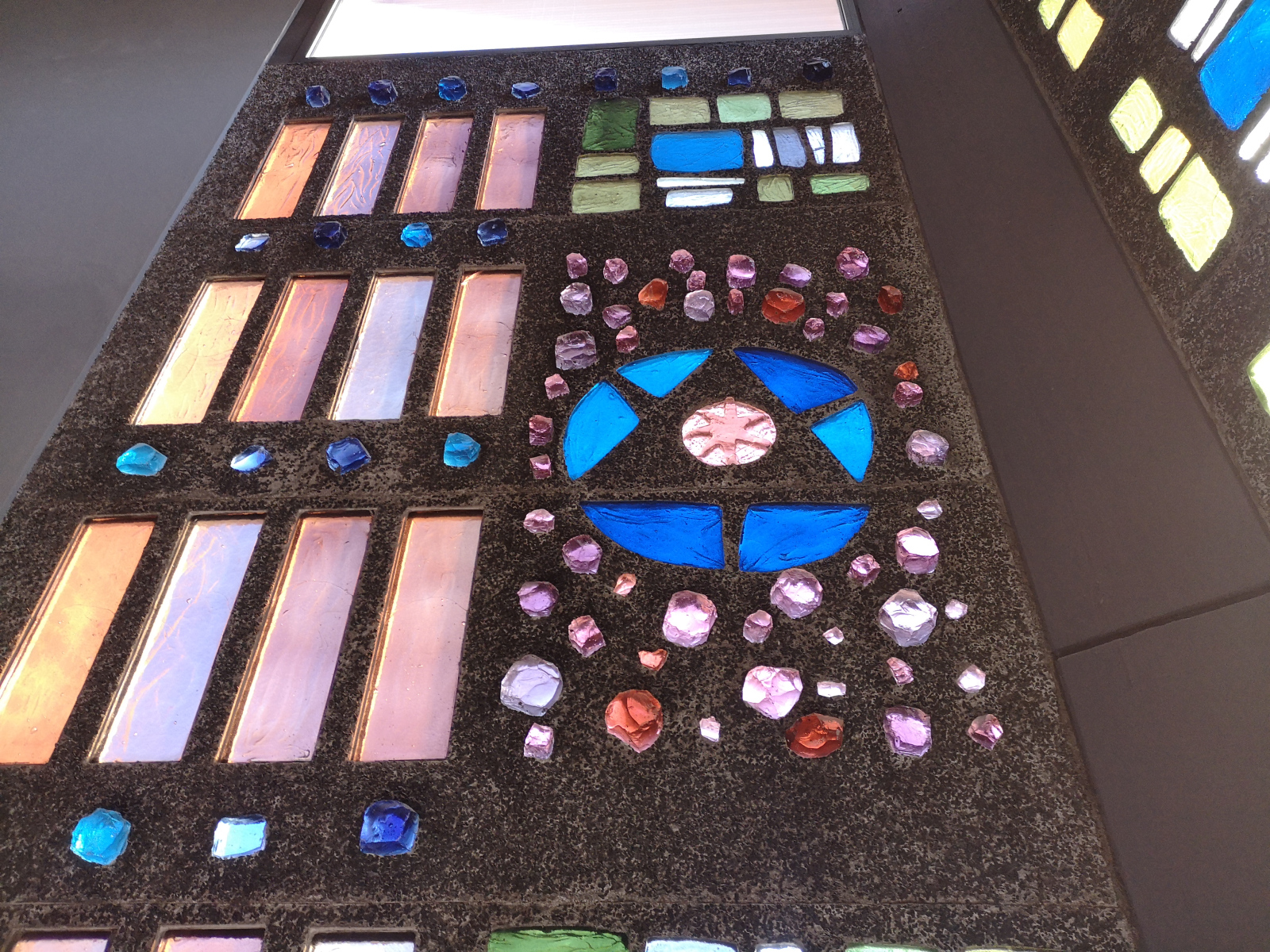

Die Kirchenfenster wurden von dem Künstler Rolf Krüger aus Ohrbeck entworfen und in der Glaswerkstatt Wilhelm Derix in Düsseldorf erstellt.

Die Gestaltung in klaren Betonstrukturen erlaubt von außen, auch bei unbeleuchteten Fenstern, das Thema des Fensters zu erkennen. Von innen lassen die klaren Glaselemente die Fenster intensiv erstrahlen. Umrahmt werden die Fenstermotive von geometrischen Elementen.

Der Kirchneubau fiel in die Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils mit wichtigen Neuregelungen wie der Öffnung der Liturgie für die Gemeinde. Fortan sollte die Messe in deutscher Sprache gelesen werden. Der Priester sollte dabei hinter dem Altar stehen, so dass er der Gemeinde zugewendet ist. Man wählte für die neue Kirche als Grundriss ein Fünfeck, dessen Südwestseite die Basis bildet. Der Raum für die Gemeinde und den zelebrierenden Priester waren eine Einheit als Zeichen der Gemeinschaft. Selbst die Beichtstühle waren in seitliche Nischen eingepasst. Der Raum wurde durch eine leicht zugespitzte und holzvertäfelte Decke abgeschlossen. Dadurch verwirklichte der Raum den Leitgedanken „Das Zelt Gottes unter den Menschen“.

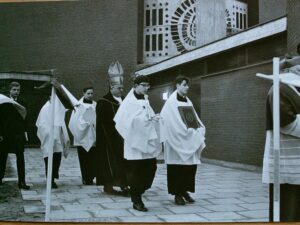

Der Bau wurde von den Architekten Ostermann und Droste aus Münster entworfen. Die Grundsteinlegung erfolgte am 28.03.1965 durch Generalvikar Wilhelm Ellermann. Pfarrer war Hermann Wübben, der die praktische Baubetreuung seinem Kaplan Josef Debbrecht überlies.

Der Bau schritt zügig voran, so dass bereits am 24. August 1965 Richtfest gefeiert werden konnte. Die freitragende Dachkonstruktion stellte für die örtlichen Bauunternehmer bzw. Zimmermeister eine besondere Herausforderung dar. Es gelang aber, den Rohbau ohne nennenswerten Arbeitsunfall zu erstellen.

Am 17. Dezember 1966 konnte Bischof Hermann Wittler die Kirche konsekrieren. Er stellte sie unter das Patronat des Hl. Josef, der selbst ein Zimmermann war. Zur Zeit der Kirchweihe war zwar der 33,5 Meter hohe Turm, ebenfalls mit fünfeckigem Grundriss, erstellt. Dieser war jedoch noch ohne Glocken. Diese konnten erst 1992 von der Glockengießerei Petit & Gebr. Edelbrock in Gescher bezogen werden. Die Verbindung zwischen Kirchraum und Turm erfolgte durch einen gemauerten eingeschossigen Verbindungsbau mit schweren Bronzetüren. Die Türgriffe wurden in Form von Fischen ausgestaltet.

Am 17. Dezember 1966 konnte Bischof Hermann Wittler die Kirche konsekrieren. Er stellte sie unter das Patronat des Hl. Josef, der selbst ein Zimmermann war. Zur Zeit der Kirchweihe war zwar der 33,5 Meter hohe Turm, ebenfalls mit fünfeckigem Grundriss, erstellt. Dieser war jedoch noch ohne Glocken. Diese konnten erst 1992 von der Glockengießerei Petit & Gebr. Edelbrock in Gescher bezogen werden. Die Verbindung zwischen Kirchraum und Turm erfolgte durch einen gemauerten eingeschossigen Verbindungsbau mit schweren Bronzetüren. Die Türgriffe wurden in Form von Fischen ausgestaltet.

Entschluss zum Bau eines Kolumbariums

Der Wunsch, eine neue Kirche zu bauen, war begründet mit den vielen Gläubigen, die zur Messe kamen und selbst in vier Gottesdiensten am Sonntag nicht ausreichend Platz fanden. Der Anstoß für den Umbau der Josefkirche zu einem Kolumbarium waren die stetig abnehmende Zahl der Kirchenbesucher. Im Durchschnitt kamen sonntags 180 Kirchenbesucher in die Josefkirche und samstags 100 Gläubige in die Pfarrkirche. Das waren 280 Gläubige an einem Wochenende! Dazu kommt ein Wandel der Begräbniskultur. Viele Angehörige von Verstorbenen wohnen nicht mehr am Ort des Grabes ihrer Verstorbenen. Sie suchen nach einer Möglichkeit der „Grabpflege“ ohne Aufwand. Daraus ergab sich der Wunsch nach einer Urnenbestattung, einer Friedwaldbestattung oder in einem Kolumbarium. Seit 1983 ist auch Katholiken die Beisetzung in Urnen erlaubt.

Für die Kirchengemeinde St. Dionysius und St. Josef eröffnete sich damit die Möglichkeit die große St. Josefkirche mit 500 Sitzplätzen zu erhalten und ihren Unterhalt durch eine zusätzliche Einnahmemöglichkeit abzusichern. Trotzdem hat es noch bis 2015 gedauert, bis man diesem Gedanken nähertrat. Am 17.12. 2016 war das 50-jährige Weihejubiläum der Kirche.

Umbau der Josefkirche

Ende April 2015 fassten Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat auf einer Tagung in Oesede, mit Beratung durch das Bistum, den Entschluss, die Umwandlung der Josefkirche in ein Kolumbarium ernsthaft zu prüfen. Es wurde ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben, der im Juni 2019 abgeschlossen werden konnte. Gewinner unter sechs Bewerbern wurden die Architekten Stephanie Löning und Jürgen Schwegmann vom Büro B-Werk aus Spelle.

Damit waren der Kostenrahmen mit ca. 1,6 Millionen Euro und die grundsätzliche Ausführung abgesteckt. Die Kirchengemeinde und das Bistum, welches den Umbau in erheblichem Umfang unterstützte, gingen nun in die Beratung über die Auftragsvergabe. Nachdem die Finanzierung stand, wurde der Bauantrag gestellt, der am 1. September 2020 genehmigt wurde. Ein Kolumbariums-Ausschuss aus Mitgliedern der Kirchengemeinde begleitete die laufenden Ausführungen und Detailplanungen.

Damit waren der Kostenrahmen mit ca. 1,6 Millionen Euro und die grundsätzliche Ausführung abgesteckt. Die Kirchengemeinde und das Bistum, welches den Umbau in erheblichem Umfang unterstützte, gingen nun in die Beratung über die Auftragsvergabe. Nachdem die Finanzierung stand, wurde der Bauantrag gestellt, der am 1. September 2020 genehmigt wurde. Ein Kolumbariums-Ausschuss aus Mitgliedern der Kirchengemeinde begleitete die laufenden Ausführungen und Detailplanungen.

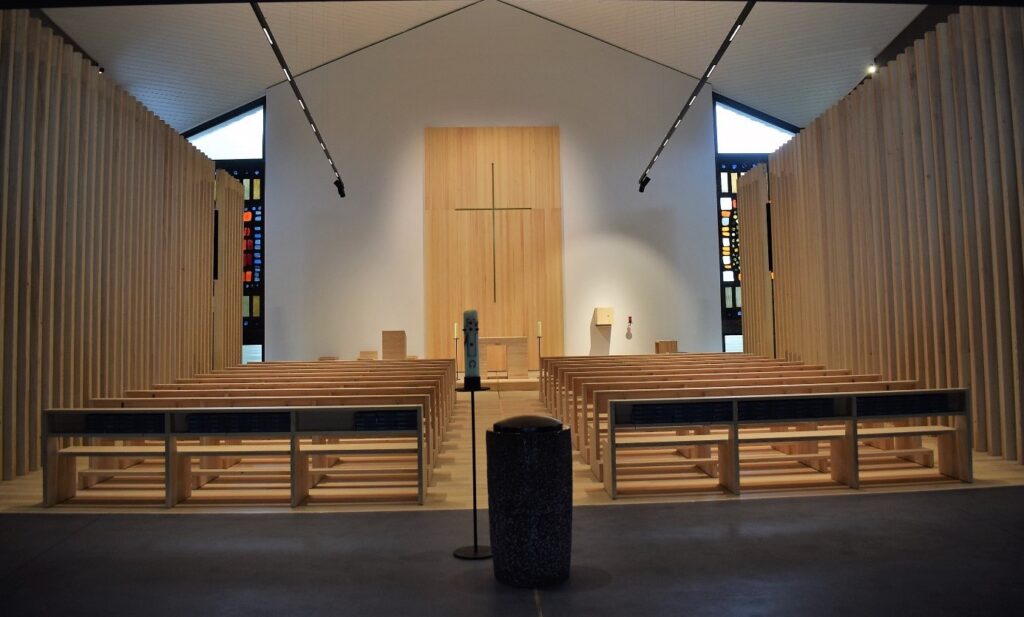

Der Feierraum für Gemeindegottesdienste und Requien

Leitgedanke für den Umbau war, es sollte die äußere Form der Kirche erhalten bleiben, aber mit neuem Inhalt gefüllt werden. Das „Zelt Gottes unter den Menschen“ sollte bleiben, aber mit neuem Leben gefüllt werden. Wunsch der Gemeinde war, neben Requien und Urnenbestattungen auch Gottesdienste und Taufen wie bisher feiern zu können. Die Architekten schufen dafür durch die Auswahl des Materials und die Farbgebung eine klare Trennung zwischen Feierraum und Kolumbarium. Durch die Struktur der Trennung zwischen den beiden Bereichen soll diese Trennung jedoch fließend gehalten sein.

Wer das Kolumbarium durch den lichten Verbindungsraum zwischen Turm und Kirchraum betritt, kann sich zunächst zum „Ewigen Grab“ im Turmraum wenden oder den fünfeckigen Kirchraum betreten. Zwischen beiden verläuft die golden unterlegte Lebenslinie als Verbindung zwischen Grab und Kreuz unterbrochen durch den Taufstein aus rotem Schwedengranit der früheren Josefkirche. Die Lebenslinie setzt sich im Kreuz der Stirnwand fort.

Wer das Kolumbarium durch den lichten Verbindungsraum zwischen Turm und Kirchraum betritt, kann sich zunächst zum „Ewigen Grab“ im Turmraum wenden oder den fünfeckigen Kirchraum betreten. Zwischen beiden verläuft die golden unterlegte Lebenslinie als Verbindung zwischen Grab und Kreuz unterbrochen durch den Taufstein aus rotem Schwedengranit der früheren Josefkirche. Die Lebenslinie setzt sich im Kreuz der Stirnwand fort.

Das „Ewige Grab“ ist ein Raum der Besinnung. Er erlaubt ein Gedenken an die Verstorbenen, deren Asche nach mehr als 20 Jahren aus dem Schrein im Kolumbarium hierhin überführt wurde. Sofern die Angehörigen dem zustimmen, soll die Gedenkplakette des Schreins dann hier an der Wand ihren Platz finden. Der aufgestellte Kubus ist von der Kunstschmiede Höller in Bad Essen aus dem früheren Kreuz in der Josefkirche gefertigt worden. Dieses schuf 1966 Rudolf Krüger aus Ohrbeck. Gestiftet wurde es seinerzeit von der Kolpingfamilie in Belm.

Das frühere Mittelfeld des Kreuzes mit Jesus als Hohem Priester , begleitet von den Symbolen für das Alte und Neue Testament, der Synagoge und der Ecclesia, ist jetzt der Deckel für das Ewige Grab. Die zentrale Aussage ist: Gott hat sich für uns geopfert, um uns von der Sünde zu befreien. Der Schächer am Kreuz bereute und Jesus versprach ihm: „Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein“, Lukas 23, 43. Die Seiten des Kubus zeigen vier Opferszenen aus verschiedenen Kulturen.

Das frühere Mittelfeld des Kreuzes mit Jesus als Hohem Priester , begleitet von den Symbolen für das Alte und Neue Testament, der Synagoge und der Ecclesia, ist jetzt der Deckel für das Ewige Grab. Die zentrale Aussage ist: Gott hat sich für uns geopfert, um uns von der Sünde zu befreien. Der Schächer am Kreuz bereute und Jesus versprach ihm: „Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein“, Lukas 23, 43. Die Seiten des Kubus zeigen vier Opferszenen aus verschiedenen Kulturen.

Beginnt man nun mit dem Bild zum Eingang des Raumes, sieht man das Opfer des Abraham und kann dann im Uhrzeigersinn um den Kubus gehen.

Opfer des Abraham Abraham bekam von Gott den Auftrag, seinen Sohn zu opfern. Er ist dazu bereit, auch wenn er damit seinen Traum von einer Familie zerstören muss. Abrahams Frau Sahra hatte ihren Sohn Isaak nur auf Gottes Verheißung im hohen Alter empfangen, obwohl sie eigentlich aufgrund ihres Alters kein Kind mehr erwarten konnte. Diesen geliebten Sohn soll er nun opfern, doch ein Engel verhindert es im letzten Augenblick. Gott erscheint uns in zwei Eigenschaften, als gütiger Gott und als strenger Richter, als Helfer und als ein Gott, der Leid und Ungerechtigkeit zulässt.

Opfer des Abraham Abraham bekam von Gott den Auftrag, seinen Sohn zu opfern. Er ist dazu bereit, auch wenn er damit seinen Traum von einer Familie zerstören muss. Abrahams Frau Sahra hatte ihren Sohn Isaak nur auf Gottes Verheißung im hohen Alter empfangen, obwohl sie eigentlich aufgrund ihres Alters kein Kind mehr erwarten konnte. Diesen geliebten Sohn soll er nun opfern, doch ein Engel verhindert es im letzten Augenblick. Gott erscheint uns in zwei Eigenschaften, als gütiger Gott und als strenger Richter, als Helfer und als ein Gott, der Leid und Ungerechtigkeit zulässt.

Herzopfer der Inkas Die nächste Darstellung, das Menschenopfer der Inkas durch einen Stich ins Herz, ist für uns in einem Kirchenraum schwer zu verstehen. Denn es geht um Menschenopfer, Kinder wurden regelrecht für das Opfer an die Götter ausgesucht, aber auch Gefangene nach Kriegen. Ein sinnloses Opferritual und doch in Südamerika damals weit verbreitet. Ein für uns unverständliches Opfer, doch legt uns Gott nicht manches Opfer auf, welches wir nicht verstehen? Verstehen wir, warum Gottvater seinen Sohn am Kreuz opfert, um uns zu erlösen?

Herzopfer der Inkas Die nächste Darstellung, das Menschenopfer der Inkas durch einen Stich ins Herz, ist für uns in einem Kirchenraum schwer zu verstehen. Denn es geht um Menschenopfer, Kinder wurden regelrecht für das Opfer an die Götter ausgesucht, aber auch Gefangene nach Kriegen. Ein sinnloses Opferritual und doch in Südamerika damals weit verbreitet. Ein für uns unverständliches Opfer, doch legt uns Gott nicht manches Opfer auf, welches wir nicht verstehen? Verstehen wir, warum Gottvater seinen Sohn am Kreuz opfert, um uns zu erlösen?

[Opfer der Vestalinnen] Leichter zu verstehen ist das Opfer der Vestalinnen, deren Aufgabe es war im Tempel der Vesta in Rom das ewige Feuer zu hüten und den Tempel mit Wasser aus einer heiligen Quelle zu reinigen. Verlangt wurde von ihnen eine absolute Verlässlichkeit bei ihrem Tempeldienst. Deswegen mussten sie, bis zur Beendigung ihres Dienstes nach 30 Jahren, Jungfrau bleiben. Wenn bekannt wurde, dass eine Vestalin das Keuschheitsgebot gebrochen hatte, war sie mit dem Tod bedroht.

[Opfer der Vestalinnen] Leichter zu verstehen ist das Opfer der Vestalinnen, deren Aufgabe es war im Tempel der Vesta in Rom das ewige Feuer zu hüten und den Tempel mit Wasser aus einer heiligen Quelle zu reinigen. Verlangt wurde von ihnen eine absolute Verlässlichkeit bei ihrem Tempeldienst. Deswegen mussten sie, bis zur Beendigung ihres Dienstes nach 30 Jahren, Jungfrau bleiben. Wenn bekannt wurde, dass eine Vestalin das Keuschheitsgebot gebrochen hatte, war sie mit dem Tod bedroht.

Als viertes Opfer ist der Tod des Sokrates durch den Schierlingsbecher dargestellt. Sokrates lehrte seine Mitmenschen nachzudenken und dabei alles zu hinterfragen , auch die politische Ordnung in Athen. Die Obrigkeit verlangt, er soll schweigen und die Bürger nicht verunsichern Doch er will sich das Wort nicht verbieten lassen, auch wenn die Wahrheit, die er glaubt erkannt zu haben, für sich oder die Obrigkeit unbequem ist. Lieber will er sterben.

Als viertes Opfer ist der Tod des Sokrates durch den Schierlingsbecher dargestellt. Sokrates lehrte seine Mitmenschen nachzudenken und dabei alles zu hinterfragen , auch die politische Ordnung in Athen. Die Obrigkeit verlangt, er soll schweigen und die Bürger nicht verunsichern Doch er will sich das Wort nicht verbieten lassen, auch wenn die Wahrheit, die er glaubt erkannt zu haben, für sich oder die Obrigkeit unbequem ist. Lieber will er sterben.

Die Wandbänke im Raum laden zu einer Besinnung und Gedenken ein. Dies wird sicher besonders nach 20 Jahren der Fall sein, wenn die Asche aus den Fächern des Kolumbariums hier aufbewahrt wird. Die Namensschilder sollen dann auf Wunsch der Angehörigen hier an der Wand befestigt werden.

Wendet man sich vom Eingang und Ausgang dem Kirchraum zu, folgt man der goldfarben gestalteten schmalen Lebenslinie zwischen „Ewigem Grab“ und Kreuz und trifft am Anfang des Kirchraumes auf den Taufstein. Er ist aus rotem Schwedengranit gefertigt und stand bereits in der alten Josefkirche. Durch die Taufe werden wir in die christliche Gemeinschaft aufgenommen. Wie in vielen Kirchen wurde er deshalb beim Umbau aus dem Altarraum an den Eingang der Kirche verlagert. Durch den Taufstein soll auch gezeigt werden, dass hier Altes im neuen Umfeld bewahrt wurde. Als nächstes blickt man in den hellen, sich durch Material und Farbe deutlich vom Kolumbarium abgrenzenden Gottesdienstraum.

Es folgen die Sitzbänke in zwei Reihen auf den Altarraum ausgerichtet. In der Josefkirche waren sie in vier Reihen im angedeuteten Halbkreis ausgerichtet, um den Leitgedanken „Das Zelt Gottes unter den Menschen“ zu unterstreichen. Darauf wurde verzichtet, um bei Trauerfeiern den Blick der Teilnehmenden auf das Geschehen im Altarraum zu konzentrieren. Seitlich begrenzt wird der Raum durch die aufgestellten 5 Meter hohen, nach vorn gedrehten Stelen. Diese lassen den Blick aus dem Kolumbarium in den Feierraum von den Seiten aus zu, jedoch nicht umgekehrt. Personen in den Kolumbariumshöfen sollen in ihrer Besinnung geschützt sein. Der Austausch zwischen Lebenden und Begrabenen soll durch die semitransparenten Stelenreihen rechts und links aber gewahrt sein. Der Tod gehört zum Leben, er dringt zukünftig sicher häufiger in die Gedanken der Gläubigen während des Gottesdienst ein.

Im Altarraum wurde, wie bei den Bänken und Stelen, das gleiche Holz der Weißtanne aus dem Schwarzwald verwendet. Damit wird eine Einheit des Gottesdienstraums betont. Diese zeigt sich auch durch den sehr schmalen Raum zwischen Altarraum und Kirchenbänken. Der Altar wirkt zudem wie aus Klötzchen zusammengesetzt, die Gemeinde in ihren Mitgliedern ist der Altar auf dem die Eucharistie verwirklicht wird. Durch beide Strukturmerkmale werden der „Tisch des Wortes“ und der „Tisch des Brotes“ hervorgehoben. Die Verbindung zwischen Leben und Tod wird durch das Reliquienfach im Altar symbolisiert. Hier werden die aus der früheren Josefkirche übernommenen Reliquien der Märtyrer Gaudentius und Saluata aufbewahrt.

Im Altarraum wurde, wie bei den Bänken und Stelen, das gleiche Holz der Weißtanne aus dem Schwarzwald verwendet. Damit wird eine Einheit des Gottesdienstraums betont. Diese zeigt sich auch durch den sehr schmalen Raum zwischen Altarraum und Kirchenbänken. Der Altar wirkt zudem wie aus Klötzchen zusammengesetzt, die Gemeinde in ihren Mitgliedern ist der Altar auf dem die Eucharistie verwirklicht wird. Durch beide Strukturmerkmale werden der „Tisch des Wortes“ und der „Tisch des Brotes“ hervorgehoben. Die Verbindung zwischen Leben und Tod wird durch das Reliquienfach im Altar symbolisiert. Hier werden die aus der früheren Josefkirche übernommenen Reliquien der Märtyrer Gaudentius und Saluata aufbewahrt.

So wie die goldfarbene Lebenslinie zwischen Ewigem Grab, Taufstein, Altar und Kreuz in der Holzwand an der Stirnseite eine Verbindung herstellt, umgreift auch die Orgel musikalisch das Leben und das Gedenken an die Verstorbenen. Wie das Licht in der Lebenslinie sich spiegelt und verschiedene Stimmungen wiedergibt, so drückt die Orgel mit der Variation der Musik die Stimmung unterschiedlicher Lebenssituationen aus.

So wie die goldfarbene Lebenslinie zwischen Ewigem Grab, Taufstein, Altar und Kreuz in der Holzwand an der Stirnseite eine Verbindung herstellt, umgreift auch die Orgel musikalisch das Leben und das Gedenken an die Verstorbenen. Wie das Licht in der Lebenslinie sich spiegelt und verschiedene Stimmungen wiedergibt, so drückt die Orgel mit der Variation der Musik die Stimmung unterschiedlicher Lebenssituationen aus.

Die Orgel war bereits in der bisherigen Josefkirche vorhanden. Zunächst musste sich die Gemeinde, nach der Fertigstellung der Kirche, mit einer Leihorgel der Firma Matthias Kreienbrink aus Melle begnügen, die dann 1979 gekauft wurde. Es handelt sich um eine vollmechanische Schleifladenorgel mit 18 Registern, verteilt auf zwei Manuale mit 56 Tönen und 30 Pedaltönen. Sie wurde asymmetrisch auf dem Orgelboden aufgestellt, um das vorhandene Kirchenfenster nicht zu verdecken. Erst jetzt kommt sie durch den Umbau neben dem gelben Fenster der Sonne besonders zur Geltung.

Das Kolumbarium umschließt mit seinen sechs Kolumbariumshöfen den Gottesdienstraum und ist durch die Auswahl des Materials und der Farbgebung von diesem abgesetzt. Trotzdem ist die Durchlässigkeit zwischen beiden Bereichen durch die semitransparenten Stelenreihen gegeben.

Die Kolumbariumshöfe haben eine unterschiedliche Größe, auch um die Wirkung der Kirchenfenster zu erhalten. Die Außenwände und der Boden des Kolumbariums sind in Betonanstrich gehalten. Eine dezente Struktur der Oberfläche erlaubt ein Lichtspiel ohne Spiegelung. Die Urnenwände sind aus Beton von der Firma BETONT aus Halle (Westf.) gefertigt. Stein für Stein bauen sie sich auf. Der Wechsel zwischen Einzel- und Doppelfächern lockert die Fläche auf. Zudem sind vor den Fächern schmale Stellflächen, um eine Kerze oder eine schmale, kleine Vase aufzustellen. Die Kerzen können am Eingang des Kolumbariums erworben und die Vasen ausgeliehen werden. Belegte Fächer werden mit einem Messingschild versehen, welches den Namen des Verstorbenen sowie das Geburts- und Sterbedatum angeben. Als weiterer Schmuck der sechs Höfe sind hier die Stationen des Kreuzweges angebracht. Dieser war bereits in der Josefkirche an den Wänden vorhanden, doch erst jetzt wird er barrierefrei begehbar. In der Mitte jeden Kolumbariumhofes findet sich ein großes Sitzkissen mit dem Namen des jeweiligen Hofes. Die Bezeichnung der Kolumbariumsplätze ermöglicht ein schnelles Auffinden der Plätze durch einen digitalen Lageplan am Eingang zum Kolumbariums.

Die Kolumbariumshöfe haben eine unterschiedliche Größe, auch um die Wirkung der Kirchenfenster zu erhalten. Die Außenwände und der Boden des Kolumbariums sind in Betonanstrich gehalten. Eine dezente Struktur der Oberfläche erlaubt ein Lichtspiel ohne Spiegelung. Die Urnenwände sind aus Beton von der Firma BETONT aus Halle (Westf.) gefertigt. Stein für Stein bauen sie sich auf. Der Wechsel zwischen Einzel- und Doppelfächern lockert die Fläche auf. Zudem sind vor den Fächern schmale Stellflächen, um eine Kerze oder eine schmale, kleine Vase aufzustellen. Die Kerzen können am Eingang des Kolumbariums erworben und die Vasen ausgeliehen werden. Belegte Fächer werden mit einem Messingschild versehen, welches den Namen des Verstorbenen sowie das Geburts- und Sterbedatum angeben. Als weiterer Schmuck der sechs Höfe sind hier die Stationen des Kreuzweges angebracht. Dieser war bereits in der Josefkirche an den Wänden vorhanden, doch erst jetzt wird er barrierefrei begehbar. In der Mitte jeden Kolumbariumhofes findet sich ein großes Sitzkissen mit dem Namen des jeweiligen Hofes. Die Bezeichnung der Kolumbariumsplätze ermöglicht ein schnelles Auffinden der Plätze durch einen digitalen Lageplan am Eingang zum Kolumbariums.

Als Namen der Kolumbariumshöfe wurden biblische Orte gewählt. Ein Rundgang beginnt am Eingang links mit dem Kolumbariumshof Jericho. Dieser hat einen alt- und neutestamentalischen Klang. Er erinnert an den „Barmerzigen Samariter (Luk 10,25-37) und den Blinden Bartimäus (MK 10, 46-52), die helfende und heilende Dimension des Glaubens. Im Kirchenfenster finden wir das Zeichen der Dreifaltigkeit in Form eines Dreiecks.

Der Hof Kafarnaum erinnert als Wohn- und Wirkort Jesu an das Wunderhandeln des Herrn.

Der Hof Nain erinnert an die Erweckung des Jünglings von Nain, des Sohns einer Witwe. (Luk 7, 11-17) Im Kirchenfenster sind Brot und Wein als Zeichen der Eucharistiefeier dargestellt. Die Statue stellt den Hl. Josef, den Zimmermann und Patron der Kirche dar. Sie wurde durch Spenden der Gemeindemitglieder angeschafft und aus der Josefkirche übernommen.

Auf der rechten Seite des Kolumbariums liegt vorn der Hof Betanien. Es ist der Ort der Auferweckung des Lazarus, des Bruders der Marta und der Maria sowie der Freund Jesu. (Joh 11, 1-45) Das Kirchenfenster zeigt das Opferlamm mit sieben Steinen. Die aufgestellte Statue zeigt den Hl. Antonius von Padua. Sie ist eine Spende eines Gemeindemitglieds und wurde ebenso wie die Statue des Hl. Josef aus der alten Josefkirche übernommen. Her Hl. Antonius mit dem Jesuskind auf dem Arm ist ein vielfältiger Schutzpatron, so auch für Arme und Eheleute.

Es folgt der Hof Getsemani. Dieser ist der Ort des Gebetes und der Angst Jesu nach seinem letzten Abendmahl und im Angesicht des bevorstehenden Todes.

Mit dem Hof Emmaus endet der Rundgang durch die Kolumbariumhöfe. Es ist der Ort, an dem den Jüngern die Augen für das Auferstehungsgeschehen durch das Gespräch und das Brechen des Brotes bei der Eucharistie geöffnet werden. Das Kirchenfenster zeigt über Eck die Verkündigung Mariens und den Auftrag des Engels an Josef, nach Ägypten zu fliehen. Nähere Erläuterungen zu den Kirchenfenstern siehe unter Fenster der Kolumbariumskirche.

Das Gedenken an die Verstorben erfolgt in den einzelnen Höfen des Kolumbariums, wo jeder seinen Namen und seinen Platz hat. Doch nicht nur der Tod eines Angehörigen bedrückt uns, sondern auch viel Leid in der Welt oder auf dem eigenen Lebensweg. Hier zur Besinnung zu kommen ist Gelegenheit im Raum der Stille mit der Pieta. Er befindet sich rechts vom Eingang in den Kirchenraum unter dem Orgelboden. Die Pieta ist eine Dauerleihgabe der Kirchengemeinde St. Johannes des Täufers in Bohmte. Sie wurde 1967 von dem Künstler M. Lautenbacher angefertigt. Ein kleiner Gesprächsraum, auch für Beichtgespräche, findet sich links vom Eingang.

Das Gedenken an die Verstorben erfolgt in den einzelnen Höfen des Kolumbariums, wo jeder seinen Namen und seinen Platz hat. Doch nicht nur der Tod eines Angehörigen bedrückt uns, sondern auch viel Leid in der Welt oder auf dem eigenen Lebensweg. Hier zur Besinnung zu kommen ist Gelegenheit im Raum der Stille mit der Pieta. Er befindet sich rechts vom Eingang in den Kirchenraum unter dem Orgelboden. Die Pieta ist eine Dauerleihgabe der Kirchengemeinde St. Johannes des Täufers in Bohmte. Sie wurde 1967 von dem Künstler M. Lautenbacher angefertigt. Ein kleiner Gesprächsraum, auch für Beichtgespräche, findet sich links vom Eingang.

Auch wenn schon 1964 ein Angebot für Glocken für die Josefkirche angefordert wurde, musste die Erfüllung des Wunsches noch bis 1992 auf die Verwirklichung warten. Das Bistum konnte bei der Anschaffung nicht behilflich sein und die Gemeinde durfte sich finanziell nicht verheben. Wieder mussten Spenden gesammelt werden. Doch am 6. Juli 1992 genehmigte das Bischöfliche Generalvikariat endlich die Anschaffung und empfahl die Fa. Petit & Gebr. Edelbrock aus Gescher mit der Anfertigung zu beauftragen. Sie erhielt dann auch den Zuschlag.

Auch wenn schon 1964 ein Angebot für Glocken für die Josefkirche angefordert wurde, musste die Erfüllung des Wunsches noch bis 1992 auf die Verwirklichung warten. Das Bistum konnte bei der Anschaffung nicht behilflich sein und die Gemeinde durfte sich finanziell nicht verheben. Wieder mussten Spenden gesammelt werden. Doch am 6. Juli 1992 genehmigte das Bischöfliche Generalvikariat endlich die Anschaffung und empfahl die Fa. Petit & Gebr. Edelbrock aus Gescher mit der Anfertigung zu beauftragen. Sie erhielt dann auch den Zuschlag.

Es war für den damaligen Pfarrer der Josefkirche, Heinrich Kreutzjans, eine besondere Freude, endlich auch Glocken im Turm zu haben. Für ihn gehörten sie einfach zu einer Kirche. „Glocken wollen den Glücklichen erfreuen, den Trauernden trösten, dem Suchenden den Weg weisen und dem Verzagenden neuen Mut geben. Der harmonische Klang ruft in der heutigen lärmerfüllten Zeit den Menschen immer wieder zur Besinnung auf das Wesentliche, zum Gottesdienst, zum Gebet, zur Meditation. Glocken sind Wegzeichen für den Menschen auf seinem Weg zu einer ewigen Welt“, führte Pfarrer Kreuzjans anlässlich des Weihegottesdienstes aus.

Es war für den damaligen Pfarrer der Josefkirche, Heinrich Kreutzjans, eine besondere Freude, endlich auch Glocken im Turm zu haben. Für ihn gehörten sie einfach zu einer Kirche. „Glocken wollen den Glücklichen erfreuen, den Trauernden trösten, dem Suchenden den Weg weisen und dem Verzagenden neuen Mut geben. Der harmonische Klang ruft in der heutigen lärmerfüllten Zeit den Menschen immer wieder zur Besinnung auf das Wesentliche, zum Gottesdienst, zum Gebet, zur Meditation. Glocken sind Wegzeichen für den Menschen auf seinem Weg zu einer ewigen Welt“, führte Pfarrer Kreuzjans anlässlich des Weihegottesdienstes aus.

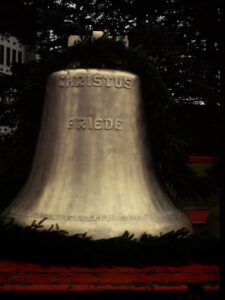

Die Glocken sind im Turm des Kolumbariums verblieben, denn hier sollen sonntags regelmäßig Gemeindegottesdienste gefeiert werden. Es sind vier Glocken mit einem Durchmesser von 1240, 1030, 920 und 760 mm. Ihr Gewicht beträgt 1250, 700, 500 und 300 kg. Sie schlagen in den Tönen e, g, a, und c. Ihre Namen und Inschriften lauten:

- CHRISTI + FRIEDEN

DER FRIEDE CHRISTI SEI IN EUREN HERZEN

Die größte Glocke soll zur Versöhnung unter den Menschen aufrufen. - MARIA + GLAUBE

SELIG BIST DU, WEIL DU GEGLAUBT HAST

Diese Glocke soll zum Dienst an den Mitmenschen aufrufen. - JOSEF + HOFFNUNG

SEID FRÖHLICH IN DER HOFFNUNG

Trotz widriger Umstände, die Josef zu ertragen hatte, sollen wir zuversichtlich sein. - DIONYSIUS + LIEBE

DIE LIEBE IST DAS BAND; DAS ALLES ZUSAMMENHÄLT

Die kleinste Glocke symbolisiert das wichtigste Gebot, das Gebot der Nächstenliebe.

Hier können Sie sich die Glocken im Vollgeläut anhören: YouTube-Link

Ein Grundgedanke bei der Umwandlung der Josefkirche in ein Kolumbarium war, sich neuen gesellschaftlichen Entwicklungen auch innerhalb der Katholischen Kirche anzupassen. Dabei sollte Gewohntes mit neuen Inhalten gefüllt werden. Dies zeigt sich am Kolumbarium darin, dass die äußere Form erhalten blieb, aber der Innenraum neu aufgeteilt und gestaltet wurde. Erhalten blieben uns die Kirchenfenster. Sie wurden von dem Ohrbecker Künstler Rudolf Krüger entworfen und in der Glaswerkstatt Wilhelm Derix in Düsseldorf erstellt. Für den verstorbenen Künstler waren Kirchenfenster in die Verkündigung einbezogen.

Über dem Eingang, auf dem Orgelboden, sehen wir eine Rose als Zeichen einer göttlichen Lichterfülle. Dazu trägt auch die Farbwahl in gelben Glaselementen, gepaart mit zartgrünen Glassteinen, bei. Sie wachsen aus dem Zentrum zu immer größer werdenden Elementen heran und sollen damit auch auf die unendliche Ausbreitung hinweisen. Doch warum ist das Bild geteilt? Immer wieder steht in der Bibel, dass wir den Glanz des göttlichen Lichts nicht ertragen können. Er wird uns also nur zum Teil zugemutet und gnädig zuteil. So interpretierte Krüger selbst seinen Entwurf.

Über dem Eingang, auf dem Orgelboden, sehen wir eine Rose als Zeichen einer göttlichen Lichterfülle. Dazu trägt auch die Farbwahl in gelben Glaselementen, gepaart mit zartgrünen Glassteinen, bei. Sie wachsen aus dem Zentrum zu immer größer werdenden Elementen heran und sollen damit auch auf die unendliche Ausbreitung hinweisen. Doch warum ist das Bild geteilt? Immer wieder steht in der Bibel, dass wir den Glanz des göttlichen Lichts nicht ertragen können. Er wird uns also nur zum Teil zugemutet und gnädig zuteil. So interpretierte Krüger selbst seinen Entwurf.

Auf der linken Seite hinten sehen wir als erstes Kirchenfenster das Symbol des dreifaltigen Gottes, das Dreieck. Es ist umgeben von einem Kreis, einer Linie ohne Anfang und Ende. Es befindet am Eingang und Ausgang der Kirche. Eine sechsgliedrige Kette ergibt sich mit fünf weiteren verkündenden Kirchenfenstern. Diese Kette deutet durch die Anzahl der Fenster auf die sechs Schöpfungstage hin. Man kann sich in diesem Bild verlieren. Die Zahl der vielen unaufdringlichen Glassteine in Pastellfarben erscheinen wie ein Sternenhimmel in dessen Mitte der blaue Kreis mit dem gleichseitigen Dreieck und dem Auge Gottes dominieren. Das Dreieck ist uns auf Erden zugeneigt. Der Kreis ist offen, der Zugang ist uns nicht versperrt.

Auf der linken Seite hinten sehen wir als erstes Kirchenfenster das Symbol des dreifaltigen Gottes, das Dreieck. Es ist umgeben von einem Kreis, einer Linie ohne Anfang und Ende. Es befindet am Eingang und Ausgang der Kirche. Eine sechsgliedrige Kette ergibt sich mit fünf weiteren verkündenden Kirchenfenstern. Diese Kette deutet durch die Anzahl der Fenster auf die sechs Schöpfungstage hin. Man kann sich in diesem Bild verlieren. Die Zahl der vielen unaufdringlichen Glassteine in Pastellfarben erscheinen wie ein Sternenhimmel in dessen Mitte der blaue Kreis mit dem gleichseitigen Dreieck und dem Auge Gottes dominieren. Das Dreieck ist uns auf Erden zugeneigt. Der Kreis ist offen, der Zugang ist uns nicht versperrt.

In dem Kirchenbild links vorn sind Brot und Wein in Form einer Getreidegarbe als Einheit dargestellt. Sie sind das Sinnbild der Erlösung durch das Leiden Christi. Die Stärkung im Leid, die uns durch die Eucharistiefeier immer wieder angeboten wird.

In dem Kirchenbild links vorn sind Brot und Wein in Form einer Getreidegarbe als Einheit dargestellt. Sie sind das Sinnbild der Erlösung durch das Leiden Christi. Die Stärkung im Leid, die uns durch die Eucharistiefeier immer wieder angeboten wird.

Die Darstellung des apokalyptischen Lammes rechts vorn im Kolumbarium verstand Rudolf Krüger als Sonne inmitten der Mauern der himmlischen Stadt (Teilhabe an der Hochzeit des Lammes).

Das unschuldige Lamm und das Lamm als Träger der Apokalypse sind nur schwer zu verstehen und doch sieht der Künstler es so. Das unschuldige Lamm, welches geopfert wird und das Grauen am Ende der Zeiten in der Apokalypse geben uns zu denken. Steht das Lamm für das Leid, welches wir ertragen müssen, um das ewige Leben zu erreichen? Müssen wir nicht viele Unzulänglichkeiten, Ungerechtigkeiten und Not auf dieser Welt erleiden und fragen uns, warum greift Gott nicht ein?

Das unschuldige Lamm und das Lamm als Träger der Apokalypse sind nur schwer zu verstehen und doch sieht der Künstler es so. Das unschuldige Lamm, welches geopfert wird und das Grauen am Ende der Zeiten in der Apokalypse geben uns zu denken. Steht das Lamm für das Leid, welches wir ertragen müssen, um das ewige Leben zu erreichen? Müssen wir nicht viele Unzulänglichkeiten, Ungerechtigkeiten und Not auf dieser Welt erleiden und fragen uns, warum greift Gott nicht ein?

Rechts hinten ist die Verkündigung Marias durch den Engel dargestellt.

Maria, die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Maria steht für den Gehorsam, auch wenn wir oft den Sinn des Geschehens um uns herum nicht verstehen.

Manches Mal erlebt Maria, dass ihr Sohn Dinge tut, die man seinem Sohn nicht durchgehen lassen möchte, und nimmt es hin. Jesus blieb zurück im Tempel und sagt zu seiner Mutter: „Wusstet ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein musste?“

Manches Mal erlebt Maria, dass ihr Sohn Dinge tut, die man seinem Sohn nicht durchgehen lassen möchte, und nimmt es hin. Jesus blieb zurück im Tempel und sagt zu seiner Mutter: „Wusstet ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein musste?“

Neben dem Bild der Verkündigung an Maria befindet sich der Aufruf an Josef, nach Ägypten zu fliehen. Sowohl das Bild von Marias Verkündigung als auch von Josefs Erscheinung des Engels, der ihn zur Flucht nach Ägypten auffordert, ist geteilt. Um das Geheimnis des Glaubens zu erfassen, bedarf es einer Grenzüberschreitung vom irdischen zum himmlischen.

Diese Trennwand ist aber durchlässig. Wir dürfen Einblick nehmen, ohne von der vollen Wahrheit, von der Größe des Gottesreiches, überfordert zu werden. Und auch Josef, der Maria nicht bloßgestellt hat, handelt wie ihm aufgetragen.

Diese Trennwand ist aber durchlässig. Wir dürfen Einblick nehmen, ohne von der vollen Wahrheit, von der Größe des Gottesreiches, überfordert zu werden. Und auch Josef, der Maria nicht bloßgestellt hat, handelt wie ihm aufgetragen.

Rolf Krüger sieht in seiner Fensterreihe die Grundhaltung des modernen Menschen symbolisiert, der sich auf dem Weg von der Schöpfung über die Erlösung zur Endherrlichkeit weiß. Es fällt auf, dass der Künstler in den vier Fenstern, die sich auf Gott beziehen, zur Symbolik greift. Das irdische Geschehen der Verkündigung Marias und der Aufforderung an Josef zu fliehen, erfahren dagegen eine figürliche Darstellung, denn Jesus war wahrer Mensch, nicht nur wahrer Gott.

Ich hoffe, Sie haben Gelegenheit, sich vor Ort anzuschauen, was Sie hier gelesen haben. Vielleicht erhalten sie auch noch einige Ergänzungen. Bewusst wurde hier auf die Darstellung der technischen Verwaltungsvorgänge verzichtet. Genannt sei lediglich noch eins, im hinteren Teil der Kolumbariumskirche befindet sich auch eine behindertengerechte Toilette. Danke für Ihr Interesse.

Klaus-Michael Meyer, April 2022

Die Geschichten um unsere Josefkirche verdanken wir Klaus-Michael Meyer. Er recherchiert und schreibt die Geschichten. Die Fotos stammen von Ulrich Tönnies, Petra Lippold und Stefan Glindkamp.